どうも、アヘバス管理人です。

対処が難しい音圧問題について。

音質問題食べ物シリーズ第3弾。

今回は音圧をみんな大好き丼に例えて話していこうと思います。

対象者

- 2回以上の現場デビュー経験がある人

- 音おかしくない?って言われたことある人

- 音量差が解消できなくてモヤモヤしたことある人

これからデビューするよ!と言うDJさんがもしかしたらこの記事を薦められて読む事があるかもしれません。

これからデビューするDJの人は読まないでください。

何故なら、自分の出番に遅れず、音が鳴る環境をセットアップして思い描いている今日プレイしたい内容をできるだけ行うことの方が100倍くらい大事だからです。

音量管理はDJの大事なお仕事

人払いが済んだところで、何故音圧について話をするのかについて。

DJの仕事は選曲だけではなく、フロアの音量管理も大事な仕事です。

そして、音量管理を行う為には音圧について把握しておいた方が良いからです。

音量管理の内容

音量管理の作業内容は大きく分けて2つです。

- ハウスルールを超えた音量を出さない事

- 音量のばらつきを抑える事

ハウスルールを超えた音量を出さない事

ハウスルールとはクラブ毎に定めているオペレーションのルールです。

クラブの設備や立地条件はクラブ毎に異なっている為、設備やテナントの状況に合わせて出しても良い音量に制限があります。

基本的にはMasterボリュームメーターでこの位置までと言うのが定まっているので、これを超えないようにTRIM(GAIN)ノブを適宜調整していく事がミックスの大前提になります。

音量のばらつきを抑える事

1つ目の管理が上限を管理することであれば、2つ目は下限の管理です。

ハウスルールの上限を守った所でDJの腕が評価されるわけではありません。

(ルールを破ってでも大きな音を出せよ!と言うダチョウ俱楽部的な奴ではなく、厳しい言い方をするとできて当たり前だから、評価に値しないという事です。加点制ではなく減点制の評価項目です)

あまりにも音量差のある曲をそのまま放置しておくとミックスを聞くと聴衆は違和感を感じます。

あるアーティスト作品をアルバム単位で聴くと、どんなジャンルでも音量を調整しなくても同じくらいの音の大きさに聞こえると思います。

その状態と同じくらいフロアで流れている曲の音量差が目立たないような努力をしましょう。

努力が実ると気持ちよく繋がって気持ちよく踊れるので、DJの腕を評価をする上で指標の1つになるわけです。

従って、音量が下がるような曲を扱う時には音量のばらつきを抑えるノウハウを知っておく必要があり、ノウハウを活かすためには音量と音圧についてある程度知っておく必要があると思います。

音量とは

まず、大前提として音量と音圧は全く違うものを指しています。

音量は文字通り出音の量のことを指します。

電気信号に対して抵抗値を操作することで音を大きくしたり小さくしたりする事ができます。

アンプのボリュームを操作して音の大きさを大きくしたり小さくしたりすることができるので誤解されがちですが、最大の音量とは一番抵抗値が小さい状態の事です。

つまり大きい音を絞ることはできますが、小さい音を大きくすることができないパラメーターが音量です。

丼で言うところのタレや醤油みたいな事です。

卓上においてあったら無限にかけることができますが、実際に美味しいの許容量というのは予め決まっており、許容量を超えた量は使えないというパラメータです。

音圧とは

音圧に検索すると音圧とは音がもつエネルギーそのものについての事を示す記述もありますが、我々音楽家が音圧と聞いた時に何を指しているのかをあえて定義するのであれば、純粋に楽曲がもつ音の大きさ、ラウドネスについてです。

同じボリュームで曲を再生した時に大きく聞こえる曲と小さく聞こえる曲があります。大きく聞こえる楽曲のことを「音圧が大きい」といい、小さく聞こえる曲を「音圧が小さい」といいます。

なので、定義するとしたら単位時間当たりに鳴っている音(情報量の密度)の大きさを音圧と定義できるのではないでしょうか。

分かりやすいのは同じ楽曲のリマスター盤でしょう。

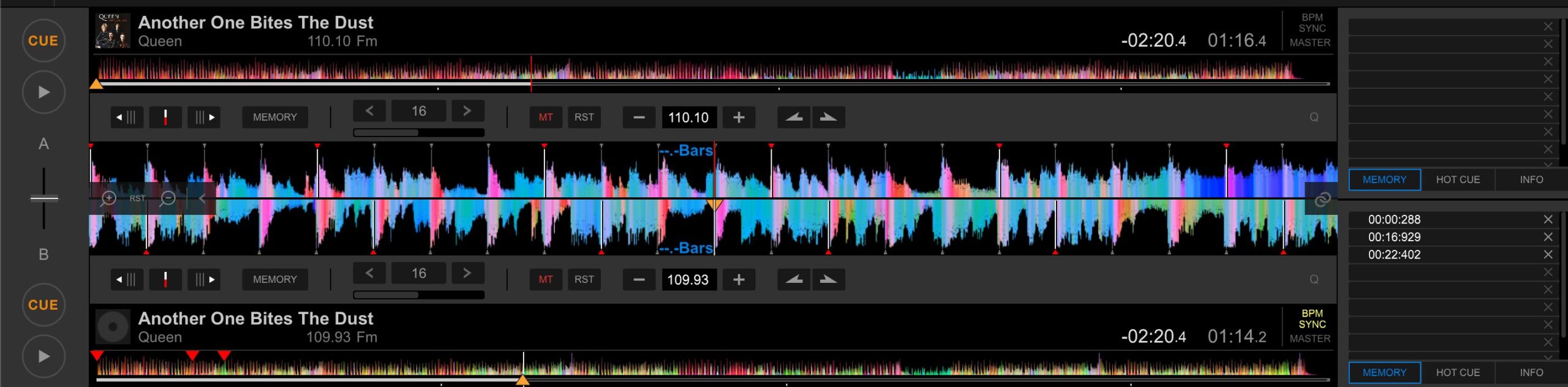

Queenの名曲 Another one Bites The Dustを例に見てみましょう。

同じ曲の同じ時間の波形の画像です。

上が1981年に発売されたベスト盤 「グレイテスト・ヒッツ」のAnother One Bites The Dust

下は2018年の映画「ボヘミアン・ラプソディ」公開に際し発表されたサウンドトラック収録のAnother One Bites The Dustで、同じ楽曲のリマスター版です。

波形の大きさをご覧になってもわかるかと思いますが、レベルメーターを揃えると、同じ値をさしていてもリマスター盤の方が大きい音になります。

これがいわゆる音圧です。

同じ曲でもリリース年が新しければこう言う現象が起こるので、他の音源使うと常に音圧に差がある状態だと思って下さい。

丼で例えるとAの店の大盛りとBの店の普通盛りが同じくらいの大きさとか、海鮮丼に乗っている切り身がAとBを比較してAの方が大きいとか、一度決めると基本的には不可逆で自分で触ったりすることができないパラメーターです。

音圧によるトラブル

音圧の差によって起こるトラブルは以下の通り

- 音量差によるシラけ

- 予期しないクリッピング

音量差によるシラけ

音圧が異なる2曲をミックスするとch毎のレベルメーターが同じでも最終的な出音の量が異なります。

例えば盛り上がってる曲をかけても音量が下がると少し不安になるわけです。

自分は並を頼んだつもりなのに、想像以上のデカ盛りで来たら慌てますし、逆に小さいと詐欺じゃないか!と憤る、丼あるあるです。

予期しないクリッピング

こうした現象を防ぐために音圧が低い曲はTRIMノブを操作し、ゲインを上げてボリュームレベルが同じになるように調節します。

ボリュームは抵抗値を上げるだけのものと言いましたが、ゲインは逆に音の電気信号の強さ、電圧そのものを強くするパラメーターです。

丼で言えば追加トッピングみたいな話なのですが、追加トッピングも限界があります。

それは丼からこぼれ落ちる程トッピングをしてはいけないという注意点があります。

こぼれイクラは嬉しいけれど、厨房でこぼれイクラしてもなんの意味もないということなんです。

こぼれて机や床に落ちたトッピングが商品にならないのと同じように、許容量を超えたゲインを入力した場合、音がザラザラしたり、ビリビリとしたノイズが発生します。

これを音割れと言ったり、クリップと言ったりします。レベルメーターが赤を叩くまでゲインを上げると起こる現象で、メーターが真っ赤になっているとSNSで陰口言われたりするのはそういう事です。

音割れの参考動画を出しておきますので、必要あればご確認ください。

対処法としてはクリップした時点でTRIMノブを操作してクリップしない所までゲインを下げれば良いのですが、大抵のDJは酔っ払ってるので忘れてます。

トラブルが起こるシチュエーション

こうしたトラブルが起きるシチュエーションをいくつか例を上げてみましょう。

- クラブミュージックとポップソングのミックス

- 年代が違う

- ボーカロイド楽曲

- 違法音源を使う

クラブミュージックとポップソングのミックス

ボーカル入りのクラブミュージックとクラブライクなポップソングをミックスする場合よく遭遇します。

曲の聴かせ方が異なっており、クラブミュージックはビートやインストルメントを聴かせたいのに対してポップソングは歌や言葉を聴かせたいので、傾向として以下のような特徴があります。

- クラブミュージック インストルメントが大きく、ボーカルは控えめ

- ポップソング ボーカル中心で中高音が豊富でインストルメントの音量は控えめ

この2つを混ぜようとすると、クラブトラックの方が音が大きく、ポップスの方が負けがちです。

理由としては各楽器をミキシングする際に1番パワーが無いのが人間の声です。

その声を1番聞かせたいとなると、それ以外の楽器は全部音を下げなきゃいけないわけです。

また、ポップス自体がストリングスやサックスといったメロディー楽器を種類豊富に乗せるため、すべてを破綻なく聞かせようとするとどうしても、1個1個のパートは小さくなってしまうわけです。

クラブミュージックがうな丼だとしたら、ポップスは海鮮丼です。

海鮮丼に例えばうなぎが乗っていたとしても、うな丼に乗ってるそれよりはデカくならんよという話で、ポップスとダンス音楽を行き来する際のある種の制約になってきます。

従って、クラブライクなポップスとボーカル入りクラブミュージックは音圧が異なっている場合がほとんどなので、DJミックスする際には特に気を使うと、もっと良い出来栄えのミックスになろうかと思います。

具体的にはポップス→ダンストラックといった小さい音から大きな音になるようにすると調整がしやすいです。

逆の場合は音が小さくなったり空白になるブレイクと呼ばれるポイントがあるのでそこでミックスをしていくという手法を取ると違和感が少なく住みます。

年代が違う

年代が違っても世代を超えて愛される楽曲はあると思います。

それらをミックスする時に余りにも音量差、音圧差が乖離していてミックスが大変だというご経験はあるかと思います。

例えばちょっと前までのシティポップ再評価の流れもあった事から、2010年代にリリースされたシティポップと、80年代のシティポップをミックスするというシチュエーションで特に遭遇してきたのではないかと考えられます。

音圧レベルに差が出てくる原因は録音技術や音楽編集の機材が当時と比べて高性能になっているからです。

クラブミュージックの話と総合するとこの話は丼そのものが年代が新しくなるにつれて大きくなっていくので、盛り付けの制約がなくなっていくみたいな話です。(作るほうは自由度が広がって大変かもしれませんけれど)

対処法としてはリマスター版があるならそれを使って年代を寄せていく、なければEQ等でmidやLow、場合によってはhighをあげる、全体的に上げなければいけないならTRIMも使うといったEQコントロール、900nxs限定でcolor FXのcompをかけてやれば少しマシになります。

ボーカロイド楽曲全般

ジャンルが同一で別のpの曲を使う場合、pの財力やノウハウによって音圧レベルが大きく変わります。

これ自体は何も問題がないですが、ミックスする時にどうしても差が目立つ傾向にあるので、特に注意して用意するべきでしょう。

丼で例えるとベテランさんが作るか、バイト初日の子が作るかみたいな話です。

誰が作っても作品の尊さ、そこに加わる真心はは変わりませんが、品質という点においてはばらつきが出ます。

対処法は強いて言えばGullfossやOZONEといったAI搭載のマキシマイザーやラウドネスコントロールで音圧を上げてやる…丼で例えるにはあまりにも苦しいですが、たまたまポケットの中に入ってた味の素で味を整える、みたいな手法は思いつきますが、配信も兼ねている現場が多い昨今、原盤権的にグレーなので、あまりおすすめはできません。

ピアプロのみの配布であればmp3 320ですし、加工に耐えられるかどうかという問題もあります。

違法音源

グレーの話が出たのでこちらも一応。

DJ行為そのものもグレーゾーンなのですが、だからと言ってモラルを蔑ろにしてはいけません。

基本的にはお金を支払う等、モラルに則った音源でDJを行い、できる範囲でアーティストに対するリスペクトを示していこう、と言うのが本邦におけるDJカルチャーの不文律です。

しかしながらDJカルチャーも機器の普及によってカジュアル化が進んだので、それに伴ってリテラシーがあまり高くないDJもいるわけです。

動画サイトやサウンドクラウド等からストリーミングデータをぶっこ抜きした違法DLは多くの場合、DJの使用に耐えられるだけの情報の密度がありません。

スマホのスピーカーなんかで聞く分には十分ですが、例えば出力が1000W程度、200倍くらい大きいスピーカーで鳴らした際には粗が目立ってしまう程度の情報量であるという事です。ここら辺の想像がつかないから、音圧差によるトラブルなんかが起きてしまうと言ってもいいかもしれません。

オリジナル音源はちゃんとしたプラットフォームでお金を出して購入するべきでしょう。

丼で例えると賞味期限切れの食材でお客に商品提供するみたいなもんです。

トラブルになった際はどえらい目にあいます。気を付けましょう。

音圧問題の対処法

- できるだけ小さな音で始める

- EQ等で細かく調整する

できるだけ小さな音で始める

出順や現場の大小、DDJ-400/DDJ-FLX4のような小さな音しかでない機材を使用しているといった様々な要素が絡むので一概には言えませんが、可能な限り小さな音から始めましょう。

音量を調整するのは勿論、選曲順番も落ち着いたものから段々と派手にしていくといった工夫も大事です。

EQ等で細かく調整する

それでも、古い曲を使ったり、年代の隔たりがあって調整が不可能な場合も出てきます。

そうした場合はEQをオールフラットにするのではなく、ひとまずHiをやや下げてMidやLowを上げてみましょう。ベストは難しくてもベターにアプローチしていくことが大事です。

おわりに 音圧問題は丼というより思想

と、いう事で音圧にまつわるトラブルのアレやコレやについてお話しさせていただきました。

全くもって余談なのですが、機材の持つスペックが向上したので、古い曲よりも新しい曲の方がより大きな音で鳴らせるという話が、あったわけですが、音圧問題に関してはどちらかといえば、サウンドクリエイションやミキシングの作る為の根本の思想が原因にあるかと思います。

かの有名な秋元康は漁港のスピーカーをリファレンスにして楽曲制作をしていることから、低音はバッサリ切り、中高音のキャッチーなメロディー・ボーカルがズドンと聴衆を撃ち抜くように作られているという話があります。

身体性を全面に押し出して、腹に来る太鼓の音を大黒柱とするクラブミュージックとDJミックスしようものなら、まぁまず反りが合わないでしょう。

思想の話で言えば2000年代初頭から10年代前半で悪名を轟かせた「音圧戦争」「ラウドネス・ウォー」と言った言葉に代表される音圧に関する諸問題も思想的でしょう。

詳細は省きますが、ざっくり言うと人間はデカい音と小さい音を聞いた時にデカい音の方が高音質と感じてしまいます。味の善し悪しは別としてデカ盛りがもてはやされているのと一緒です。

そして、音が綺麗に聞こえると曲が売れるので、制作時にマキシマイザーやコンプレッサー等で極端に音をデカく聞かせるミックスする手法が流行し、どの音もなんか潰れてのっぺりしたように聞こえる曲ばかりになるという地獄のような時期もありました。

Youtubeがでかい音の曲は小さく、小さい音はデカく聞こえさせるラウドネスノーマライゼーションを導入してからは若干鳴りを潜めましたが、売れるため、生き残るために均一化されたサウンドが正しかった時代とも言えるでしょう。

そういう意味では時代によって正しいサウンドとか、ある種の流行みたいなものを受けない事は絶対にありえないので、根本的な音圧問題を解消することは人間が思考を続ける限り無くならないでしょう。

そんな中で私達DJができることは、楽曲の時代背景に関するメタ情報をなるべく収集することです。

原因がわかれば、根本を糾す事はできなくても、EQや選曲である程度の対処ができるようになるので、感覚で詰まったら回り道になるかもしれませんが、理詰めで解消を試みてください。

丼で言うところの、食べログを使って店を探すようなもんだと思います。